一、从“堵城”到“限行”,的交通困境不是一朝一夕

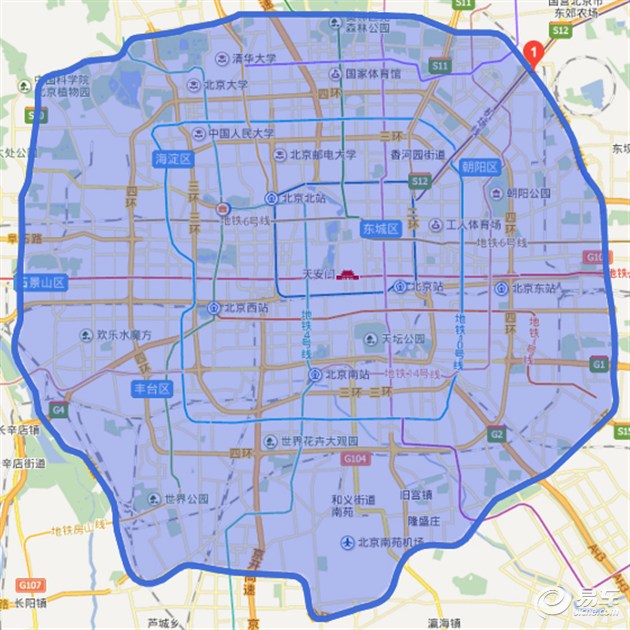

,作为我的、文化中心,人口超过2100万,机动车保有量早已突破600万辆。每天早晚高峰,四环、五环甚至六环的主干道都像一条条“停车场”,车流缓缓前行,尾灯连成一片红光。

三、限行尾号,不只是交通问题,更是生活节奏的干扰

你以为限行只是不能开车?其实它带来的连锁反应远比想象中多。

二、限行背后,是城市的无奈与现实

我们常常抱怨限行“了自己”,但从城市的角度来看,这其实也是一种“不得已而为之”。

五、:一个城市的温度,藏在它的出行方式里

是一座伟大的城市,它承载着的希望、历史的记忆、文化的积淀。但同时,它也是一个需要不断优化、不断进步的“人”。

四、从限行看城市的未来:是“限制”还是“引导”?

限行实施多年,效果褒贬不一。有人支持,认为它确实缓解了拥堵;有人反对,觉得它牺牲了个人自由,却未能根本解决问题。

出行自由,是每个人最基本的权利。城市的,不是要剥夺这种自由,而是要让自由更有、更有温度。

毕竟,一座城市的温度,藏在它的出行方式里。

一座城市的发展,人口、交通、资源、环境,都是环环相扣的系统工程。作为超大城市,承载着太多的功能和人口密度。、公交虽然在不断扩展,但远远跟不上人口增长的速度。而私家车的增长速度,更是令人咋舌。

为缓解交通拥堵,早在2008年奥运会之前就开始实施机动车尾号限行措施。最初是每周一至周五,按车尾号(含临时号)轮换限行,后来又在重污染天气增加单双号限行。目的很明确:减少路上的车流量,改善空气质量,缓解交通压力。

从数据上看,确实有一定成效。比如早晚高峰的平均车速有所提升,空气质量也有所改善。但对普通来说,这种“成效”更像是“牺牲”了自己的出行自由换来的。

但问题也恰恰在于:这种“温和”的,是否真的能带来“长期”的改变?

但问题是:限行真的解决问题了吗?

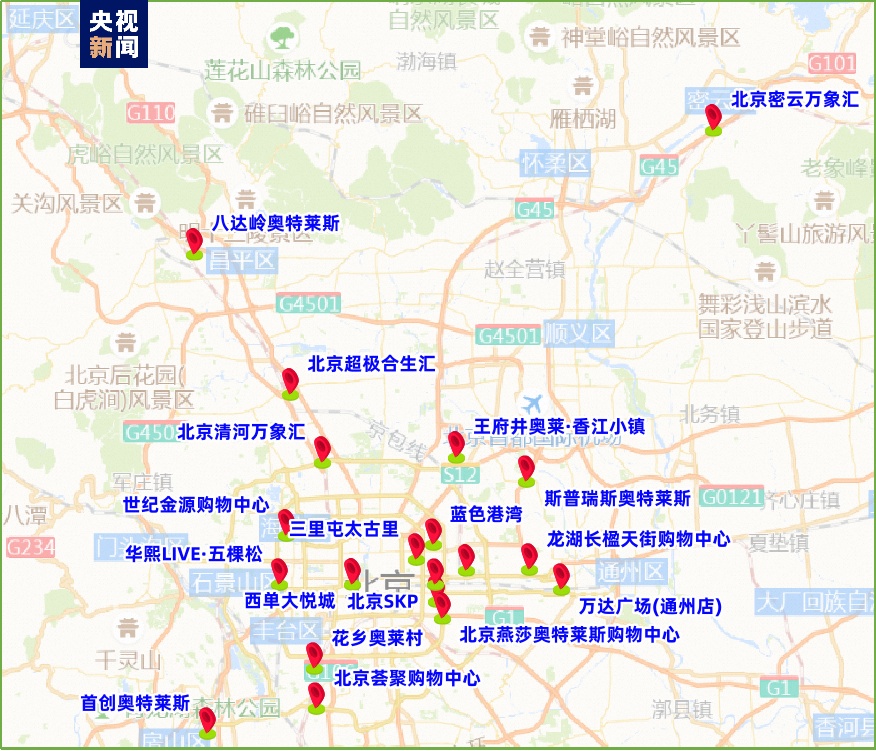

其实,城市的终极目标,不是“限制”而是“引导”。比如:

在这种背景下,限行就成了一种“折中”的管理手段。它不像限购那样彻底剥夺购车权,也不像征收拥堵费那样直接“拿说话”,而是一种“温和但持续”的调控方式。

很多为了绕过限行,选择购买第二辆车,甚至有人专门买一辆“备用车”,专门应对限行日。这样一来,不仅没有减少车辆总量,反而增加了道路担。限行,从“拥堵”变成了“变相鼓励购车”。

或许有一天,我们不再需要查尾号、不再担心限行,而是可以随心所欲地选择最舒服的出行方式。那时的,才是真正意义上的“宜居之城”。

每天早上,的街道上总能看到一些无奈的站在路边,看着自己的车停在里,心里五味杂陈。不是不想开,是不敢开。限行尾号,就像是一道无形的枷锁,把他们的出行自由牢牢锁住。

比如:

我们不禁要问:为何要实行尾号限行?这个真的有效吗?它又给我们的生活带来了哪些深层次的影响?

未来的出路在哪里?

限行尾号,本意是好的,但执行中也露出许多问题。与其一味限制,不如思考如何更好地引导。毕竟,一个真正化、人性化的城市,不应该只是高楼林立、车水马龙,更应该是出行便捷、生活舒适、人心安定的所在。

限行,已经从一种管理手段,逐渐演变成了一种“生活常态”,甚至是一种“心理担”。

- 提升交通效率:如果更准时、公交更便捷、换乘更方便,谁还愿意天天挤在车流里?

- 推广出行理念:电动车、自行车、步行,这些更环保的出行方式,需要更多支持和基础设施配套。

- 发展智慧交通系统:通过AI、大数据等技术,优化红配时、引导车流分布,提高道路使用效率。

- 优化城市功能布局:减少职住距离,让工作与生活更近一些,自然就能减少通勤出行的需求。

限行,终究只是权宜之计。想要真正解决交通问题,靠的不是“拦”,而是“疏”。

- 通勤时间变长:很多人为了避开限行,选择提前出门、换乘或公交,结果上班时间被迫提前,下班时间却无提前,生活节奏被打乱。

- 出行复杂化:周末全家出游,得先查限行尾号、看是否单双号、是否节假日免限行……原本轻松的出行,变成了“作战计划”。

- 用车成本上升:很多人为了方便,选择打车、网约车,但高峰期打车难、费用高;还有人选择租车,成本飙升。

- 心理压力加大:担心限行被罚,担心错过限行提醒,担心临时有事无用车……这些焦虑,成了很多的日常。

一位网友曾调侃:“在开车,不是看自己有没有车,而是看今天能不能开。”

限行尾号,堵住的不只是车,更是生活的节奏

“今天星期几?我的车限行吗?”这句话,几乎成了每天起床后反应。不是因为忘了日期,而是怕一不小心就“中招”——罚、扣分、被贴条,甚至被交拦截。这不仅仅是交通规则的问题,更是一种生活方式的限制。

相关问答